Le pistonné - 2/3

Suite de l’épisode 1

Je m’étais bien habitué à la vie militaire. Les lettres que j’envoyai à mes proches ne contenaient plus de propos alarmistes genre : Je ne suis qu’une misérable cible et je me tais. Subtilement elles proposaient d’accueillir éventuellement des échantillons de gâteaux secs, salaisons et autres amuse-gueules. Un ou deux billets, la vie étant bigrement chère dans le sud, seraient également les bienvenus.

Mon baptême de l’air, curieusement, ne fut pas effectué à bord d’un avion mais d’un hélicoptère Sikorsky H34 lors d’une manœuvre baptisée ICARE.

On nous largua à 50 bornes de la base sur une ligne de crête ou l’hélico ne pouvait se poser. Vol stationnaire à 2 mètres du sol et messieurs, prière de sauter vite fait bien fait ! Nous étions une section de deux équipes, soit dix hommes dont un sergent-chef et un sous-lieutenant. Armés jusqu’aux dents avec 40 kg de bardas, nous sautions les uns après les autres, le H34, lui, s’allégeait d’autant et quand ce fut mon tour, bonne blague, il était déjà remonté à 3m du sol. Bonjours les jarrets !

Manque de pot pour le dernier, c’est lui qui portait la mitrailleuse AK47. Avec la marche forcée qui s’ensuivie, il mis 8 jours à s’en remettre.

Nos premiers sauts en parachutes furent effectués sur le site de Pujeau dans les environs d’Avignon. Embarqués tôt le matin sur des Renault 1087 torpédos, nous sommes arrivés sur le site où 2 Broussards nous attendaient, les moteurs bien chauds, ayant déjà effectués quelques rotations pour larguer des sous-offs sur parachutes Olympique.

Une petite parenthèse à ce sujet où l’humour de Courteline est toujours en vigueur dans l’administration militaire.

Un ingénieur français nommé Pierre Lemoigne avait eu l’idée en 1960 de truffer dans une voile de parachute de nombreuses ouvertures lui donnant l’aspect d’une fragile corolle de dentelle. Ces ouvertures dans la toile, appelées tuyères créaient une vitesse horizontale importante. Deux suspentes coulissantes le long des élévateurs étaient équipées de poignées. Elles permettaient au parachutiste de virer à droite en tirant celle de droite et à gauche en tirant sur celle de gauche, ces manœuvres déformaient l’arrière de la voile en faisant dévier le vent de fuite dans la direction choisie. Par réaction, le parachute tournait. Lors de l’atterrissage par exemple, avec une finesse de 1 et un taux de chute de 5 m/s on pouvait en se plaçant face au vent arrondir la chute en tirant sur les deux poignées en même temps et se poser délicatement, en tutu et chaussons de danse si on voulait… enfin en théorie, les autorités militaires n’acceptant que la tenue de camouflage réglementaire.

Lorsqu’il déposa son brevet en France, tout le monde lui ria au nez et personne ne voulut commercialiser son pépin. L’armée française malgré les démonstrations ne le retint pas non plus pour cause de fragilité apparente et ce qui devait arriver arriva. Lemoigne le fabriqua pour les civils et en vendit également aux militaires américains. Cette année-là, les yankees raflèrent toutes les médailles de saut de précision interarmées !

Nous, les bleus, nous avions hérité des vieux TAP 650. Les mêmes que ceux utilisés par Bigeard à Diem-Bien-Phu, des voiles hémisphériques de 60 m2, des tape-culs infernaux qui nous obligeaient à nous entraîner aux roulés-boulés dans toutes les directions. Il n’était pas rare que deux ou trois gus se foulent la cheville lors d’un saut à « poil » cet à dire sans l’équipement militaire opérationnel (+ de 50 kg)

Avec le casque acier, l’armement, le parachute de secours, un type de 90 kg

pouvait parfois percuter le sol à plus de 30 kms/h. Bonjours les articulations, le dos et les fesses. Le parachute était littéralement lié au vent et le suivait comme son ombre. La position où l’on se trouvait lors de l’ouverture ne variait pas d’un iota. Il fallait donc observer sa dérive par rapport au sol pour prévoir, au moment du contact, dans quelle direction effectuer le roulé-boulé, sinon s’était la gamelle assurée. On nous expliquait qu’il valait mieux utiliser ce genre de parachute pour les sauts groupés. Les parachutes à commandes directionnelles existaient bien dans l’armée à l’époque mais ils étaient utilisés uniquement pour les sauts individuels. Notre inexpérience avec ce genre de matériel aurait pu créer des risques de collision entres-nous et provoquer des décrochages mortels. Gloups !

Le Broussard était un avion monomoteur à aile haute à double dérive type Dassault. A l’avant, deux place : le pilote à gauche, le copilote ou un passager à droite. A l’arrière, juste derrière le pilote, un strapontin, place occupée par le largueur. La portière était située sur le flanc gauche. Un second strapontin en vis-à-vis du premier et enfin un banc sur le côté droit, face à la portière.

Au sol, au centre de la cabine, un gros anneau en acier. L’avion pouvait larguer 5 hommes, largueur compris. Après être monté à une altitude d’environ 700m et mise en palier, il passait une première fois dans l’axe de la piste, le largueur lâchait alors un petit bâton équipé d’une longue étoffe rouge, juste au-dessus du centre de la DZ pour y déterminer le point d’impact et son éventuelle dérive. Au second passage le pilote corrigeait sa trajectoire en fonction de l’écart obtenu pour nous larguer en théorie au bon endroit. Cela, c’était en théorie…Dans le sud les vents sont aussi changeant que la réaction des filles en voyant nos cheveux.

Pour un premier saut il serait présomptueux de dire que l’on ne ressent aucune émotion. Les anciens, goguenards, sous le sceau de la confidence, nous ayant expliqué le matin même que l’armée avait droit à 10°/° de perte et comme il y avait longtemps que personne ne s’était tué, c’était peut-être pour aujourd’hui !

Le palpitant commence à battre la chamade quant le largueur ouvre la portière coulissante et que l’air frais s’engouffre dans la cabine. Un instant plus tôt il nous a demandé d’accrocher le mousqueton de notre SOA (sangle à ouverture automatique) à l’anneau central. A ce moment, on se pose la question : « qu’est-ce que je fou là ? Pourquoi ai-je signé ce damné papier ? » On pense aux proches, à la belle vie que l’on a eu avant et qui risque de finir là dans cette foutue garrigue.

Après le largage du témoin, au second passage, c’est moi, assis sur le strapontin, le premier à sauter. J’avais demandé cette faveur de peur d’hésiter au dernier moment en voyant les autres disparaître dans le vide. Le largueur gueule au pilote de couper le moteur, pose sa main sur mon épaule. Comme à l’entraînement, je m’arc-boute, une main de chaque coté de l’ouverture et attend son ordre. Le moteur coupé on n’entend plus que le vent glisser sur la carlingue. Go ! Sans réfléchir, c’est bien connu un soldat qui réfléchit est un mauvais soldat, je me balance dans les airs… les yeux fermés. J’entends la SOA faire sauter les élastiques et soudain un choc incroyable. J’ouvre les yeux. Je me balance dans le ciel comme un oiseau dans une mer de silence. Le stress complètement évacué, je savoure l’instant en hurlant de plaisir. Un vrai gosse. De ma position en regardant vers le haut, j’aperçois deux autres corolles puis une autre pas encore totalement déployée et juste sous l’avion, un copain se lancer à son tour. C’est le pied ! Une dose d’adrénaline comme jamais je n’avais ressenti auparavant.

Le choc, avec cette terre qui semble monter vers soit de plus en plus vite, n’est pas aussi dur que je l’imaginais. Il faut préciser que lors des premiers sauts, on est sans armement et on nous équipe de casques légers Gueneau constitués principalement de toile et de liège. Rien à voir avec le sous-casque plastique surmonté du casque lourd en acier dont la jugulaire et la mentonnière est difficile à serrer pour les p’tites têtes comme la mienne. Résultat : Au moment du choc à l’ouverture le rebord arrière du casque pivote et vous flanque le coup du lapin. Bonjours les cervicales. A l’arrivée, la moitié des gus est hors de combat ! Bon ça, c’est l’armée française qui veut peut-être épargner ses troupes en cas de conflit. De l’avion on passe directement dans l’ambulance ennemie.

Je ne veux pas ennuyer le lecteur plus avant avec des considérations techniques dont il n’a rien à glander mais une petite explication sur le système automatique d’ouverture du parachute est nécessaire si on veut comprendre la suite et les facéties de mauvais goût des anciens. Dans son sac, le parachute est plié comme suit : Les élévateurs puis les suspentes suivis de la toile repliée en panneaux sont lovées en accordéons. Les 4 rabats du sac sont repliés dessus et maintenus par des aiguilles bloquant leurs boutonnières. Ces aiguilles sont solidaires de la SOA. L’extrémité de cette dernière est attachée au sommet de la voile, au centre de la cheminée, à un anneau de tissus renforcé, l’estrope, par du fil à casser.

La cinématique est la suivante : Au sortir de l’avion, la SOA est fixée à l’anneau central, au milieu de la cabine par un mousqueton.

Lors du saut, au fur et à mesure que le parachutiste s’éloigne, la sangle arrache les élastiques qui la maintiennent lovée dans son dos. Quand elle se retrouve tendue, elle fait sauter les aiguilles des boutonnières des rabats du sac, libérant la voile qui se délove à son tour. Ensuite c’est au tour des suspentes et enfin des élévateurs à se retrouver à leur tour sous tension. A ce moment précis, la force est telle que le fil à casser vient à se rompre libérant le parachute et son occupant.

A partir de là, on peut faire des facéties de plus ou moins mauvais goût.

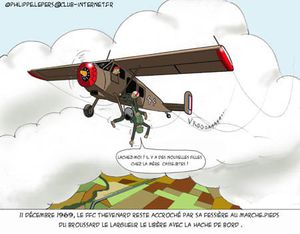

Une blague au largueur, par exemple dont il faut une certaine force pour rapatrier les SOA qui battent les flancs du fuselage de l’avion. Il peut aussi les détacher de l’anneau et les bazarder mais mieux vaut ne pas être en dessous et il faut du temps pour les retrouver au sol. On peut ainsi bricoler un mouchoir cousu de manière à ressembler à un parachute fixé à la SOA. Le vent relatif est tel qu’il va mettre beaucoup plus de temps à la rentrer dans la carlingue et quand c’est à lui de sauter, l’avion à parcouru des centaines de mètres supplémentaires, l’envoyant atterrir en dehors de la zone de saut (DZ). Son émotion est à son comble quand après avoir parcouru 600m avec son parachute roulé en boule pour rejoindre le reste de la troupe, le broussard à déjà atterrit pour un autre cycle de largage, il apprend par les sous-offs restés au sol qu’une SOA était accoutrée d’un mouchoir lui étant adressé : « Le largueur est certainement cocu, il met trop de temps à s’envoyer en l’air ! »

Une blague, que nous avions fait à un des chauffeurs d’autocars qui haïssait les commandos et qui prenait un malin plaisir à ignorer de la gare à la base, notre doigt en l’air d’auto-stoppeur, nous procura une joie intense matinée d’un certain sadisme.

Ce jour-là, nous devions sauter d’un Nord-atlas et c’est lui qui nous emmenait à Nimes-Garron. C’était un appelé qui n’était jamais monté en avion et sa quille était éminente. Il demanda au lieutenant s’il pouvait prendre place à bord comme passager pour son baptême de l’air.

Permission accordée par le lieutenant qui n’y voyait malice.

Ce dernier, pour respecter les consignes en vigueur lui demanda de s’affubler d’une tenue, d’un parachute principal et d’un ventral sans évidement lui accorder l’intention de l’utiliser. Qui est-ce qui ramènerait le car ?

En attente sur le tarmac pour monter dans l’avion mis à notre disposition, nous nous équipons de nos pépins avec les contrôles mutuels de sécurité. Une sangle du harnais mal placée et adieu les valseuses ! Notre sergent-chef se fendant lui-même de l’opération pour le chauffeur.

Chez deux copains, une même idée traversa leur esprit démoniaque. Rapidement, sans que quiconque les aperçoive, ils arrachent une touffe d’herbe en bordure de tarmac et la glisse dans leur poche jambière de pantalon.

Une fois dans l’avion, ils se débrouillent pour être assis de chaque coté du connard qui s’était installé sur le banc le plus éloigné de la sortie latérale. Excellente position pour assister au largage d’un hublot. Nous formions deux sticks, un par porte et le but était de sauter « A la bite au cul, en charrette » dont la traduction, en bon français, n’apporterait guère plus de précision au lecteur que l’image qu’il peut s’en faire.

Le vol fut rapide. Nous sautions sur notre base de Courbessac. Pendant qu’un des copains détourne l’intention de notre victime, l’autre peut aisément lui glisser quelques brins d’herbe entres les rabats de son sac. Première sonnerie. Les portes latérales sont ouvertes. On se lève tous et accrochons les SOA au câble qui serpente le long de la carlingue. Notre gus reste assis mais ne se rend pas compte que quelqu’un a accroché son mousqueton.

Le largueur nous est parfaitement inconnu et lui ne saute pas. Il fait une dernière inspection. Le bruit quand les portes sont ouvertes est infernal mais le copain réussit à lui confier quelques mots à l’oreille. Enfin la lumière verte s’allume. Le pote gueule au chauffeur, en sortant les brins d’herbes de son dorsal et lui fourrant sous le nez : « Mais qu’est-ce que tu a foutu. Ils t’ont bizuté. Regarde, ton pépin principal, c’est du foin ! »

« Et alors connard, moi, je ne saute pas ! » qu’il répond. Notre stick est déjà dehors. A trois, nous empoignons le chauffeur et aidé par le largueur, il y avait comme un certain refus de la part de l’intéressé, on se balance tous les quatre dans le vide.

Cela a fait un sacré foin à la base ; Les rampants voulaient faire une expédition punitive chez nous. Le type, par une frousse bien compréhensible, s’était copieusement remplit le pantalon et ne sentait pas la rose à l’atterrissage ! Ce couillon avait même ouvert son ventral, geste qui peut être fatal s’il est mal maîtrisé. Pour éviter de pomper l’air de l’intrados du pépin principal même entièrement ouvert, il faut le propulser des deux mains le plus loin possible devant soit afin qu’il s’ouvre en toute sécurité. C’est un geste que l’on pratique à intervalles réguliers pour décrasser la voile qui autrement ne verrait pas souvent la couleur du vent et pourrait par excès d’humidité moisir et se coller.

Le problème est qu’il change l’assiette du parachutiste qui se retrouve non plus en position verticale mais incliné, le ventre en avant.

A l’atterrissage, qui s’effectue toutefois plus lentement, si on ne repli pas un tant soit peu les jambes, on tombe sur le cul mais quand le pantalon est occupé, évidemment cela n’arrange pas les choses.

Pour couronner le tout, il a fallu renvoyer un autre chauffeur pour rapatrier le véhicule. Pour information, le copain avait chuchoté à l’oreille du largueur : « Aidez-nous, notre pote à une frousse bleue à chaque fois qu’il saute et nous demande de le pousser manu-militari pour ne pas flancher ! »

Enfin une lettre explicative de ma grand-mère.

La petite secrétaire avait bien fait son travail et placé mon dossier au-dessus de la pile des pistonnés mais en discutant avec le ministre celui-ci en découvrant mon nom lui demanda si j’étais de la famille d’Eloi Lepers. Elle lui répondit dans l’affirmative, que j’étais son petit-fils. Il rigola et lui confia que le petit-fils d’un officier de la Légion d’honneur doit servir son pays avec le même courage que son aïeul. « Allez, zou et que ça saute ! De plus, le père Lepers, ancien secrétaire national des gueules cassées, connaît le général et si ce dernier apprend que l’on fait du favoritisme, il ne va certainement pas apprécier ! »

Au moins je savais que l’on m’avait sacqué, mais que c’était pour mon bien !

Je pense alors qu’ incognito’ est le plus joli mot de la langue française et le proverbe : ‘Vivons cachés, vivons heureux’ son faire-valoir.

Au bout d’un mois de classes, les appelés étaient normalement envoyés sur les bases stratégiques pour les sécuriser. Ils servaient de sentinelle autour des pistes et les enceintes DAMS, (Dépôt atelier munitions spéciales) où sont entreposés les bombes nucléaires, participaient aux patrouilles d’investigations locales et de temps à autres servaient dans la PM (Police militaire).

Certains partaient pour le plateau d’Albion sur la base de missiles nucléaires SSBS, d’autres sur les bases aériennes abritant les Mirages 4A de la force de dissuasion.

Pour ma pomme, vu mes compétences purement physiques associés à un niveau intellectuel homéopathique tout à fait compatible avec l’armée, (Faux-cul médaillé d’argent) on me proposa de rester sur Courbessac comme FFC (faisant fonction de caporal ) Géniale idée prouvant que l’armée n’est pas aussi dispendieuse de l’argent des contribuables qu’elle n’y parait. En effet, si nous en avions le titre, nous ne récoltions pas pour autant la solde d’un caporal de métier ! Loin de là. Mais bon, cela permettait d’améliorer l’ordinaire.

C’était tout de même sympa. On ne se faisait plus engueulé par la hiérarchie. On copinait même avec eux et les bleus sous nos ordres n’avaient plus qu’à bien se tenir. Ah mais, sans blagues !

Un mois donc, supplémentaire, sur cette bonne ville de Nîmes où bon nombres de boites de nuit affichaient à l’extérieur des panneaux « Interdit aux chiens et militaires »

Copie conforme des classes précédentes, la routine s’installe avec toutefois une différence de taille, on est bien plus décontracté. On a déménagé des baraquements Fillod pour un bâtiment tout neuf avec cantine ultra-moderne et bouffe d’excellente facture.

Des sauts en Broussard sur Pujeau, il me reste qu’un seul mauvais souvenir. Quelques jours auparavant nous avions, pour la première fois, la section au complet, sautés d’un Transall par la porte arrière avec tout le matos. C’est du lourd que nous avions sur les épaules et pourtant personne ne se blessa. Même pas une entorse. Là sur un saut classique,’ à poil’, le Broussard après son second passage, s’était énormément dévié de l’axe de la piste. Une fois largués, nous constatons au bout de 200 m de descente que le vent a changé brutalement de direction et nous envoie plein pot en dehors de la DZ en plein sur les vignes.

Ne pouvant nous dévier, il reste à prier de ne pas s’empaler sur les pieux et serments qui se dressent vers le ciel comme autant de baïonnettes.

Il y eu de la casse. Pas mal de jambes estafilées, une fracture du tibia et 3 entorses.

Pour ma pomme, voyant s’approcher dangereusement les piquets, je tire désespérément sur l’un des élévateurs pour décrocher partiellement mon pépin afin de raccourcir ma vitesse horizontale et essayer d’atterrir en bordure des vignes. Manœuvre dangereuse mais partiellement réussie, sauf qu’à une cinquantaine de mètres sous-estimée, ayant relâché l’élévateur, la voile ne se regonfla complètement qu’au moment où je touchai le sol. Par malchance, je prends le bord herbeux du fossé en parallèle, ce qui ne ralenti pas du tout la chute mais m’empêche de l’amortir avec les jambes. Résultat, un tassement de vertèbres extrêmement douloureux.

Les jours suivants, la douleur est toujours présente, je ne pouvais plus aller aux toilettes sans pousser des cris, le major décida de m’envoyer à Marseille pour des examens approfondis.

Là-bas, je rencontre un légionnaire qui avait été blessé au Tchad par un rebelle à l’humour douteux, muni d’une lance dont le fer n’était autre qu’un morceau de boite de conserve découpée. La blessure ayant provoqué une septicémie carabinée, j’appris de sa bouche combien, nous, les commandos de l’air étions privilégiés et chouchoutés. Leur entraînement était de loin supérieur au nôtre qui, à ses yeux, semblait plus appartenir au domaine du jardin d’enfant et du patronage qu’à une formation militaire d’élite !

Il n’était que simple caporal depuis ses 3 ans de service et espérait passer chef dans l’année. Moi simple appelé deuxième pompe, je passais, au bout de 4 mois comme caporal officiel, au bout de 11 mois je passais chef et devenait sergent de réserve après la quille. Un monde nous séparait. C’est vrai, toutefois, que nos soldes respectives n’avaient aucune commune mesure. Pour se faire trouer la peau en service, il recevait une belle décoration, Bon, çà, cela ne mangeait pas de pain et coûtait que dalle à la nation, mais surtout il bénéficiait d’une compensation financière conséquente à l’heure de la retraite, enfin à condition d’y arriver. Le choix de faire carrière dans l’armée m’avait alors subitement apparu comme totalement fortuit et dénué d’intérêt.

Je n’ai jamais su ce qu’il était devenu.

De retour à Courbessac, je recevais ma feuille de route pour La base 113 de Saint-Dizier. La base était sympa mais l’accueil des bleus, et oui, on est toujours le bleu de quelqu’un quand on arrive dans une nouvelle base militaire, était soumis à un bizutage en règle dès notre arrivée. Devant les bâtiments des commandos, on nous fait mettre en rang, au garde à vous, deux par deux. Un sergent-chef apparaît dans l’embrasure de la porte, l’air pas commode.

Il descend les marches du perron et commence l’inspection. Nous sommes en tenue de sortie, les fringues bien taillées, le fantoche savamment incliné sur la tête et le port altier. Personne ne bronche. Le chef commence alors à nous engueuler. Il nous traite de moins que rien en en bousculant deux ou trois de la file voisine de la mienne sous prétexte d’une cravate mal centrée pour l’un, des pompes mal cirées pour d’autres. Je ne pipe mot. Une chose tout de même m’intrigue un peu : Derrière les vitres, il y à cinq ou six type qui se fendent la gueule à se taper sur les cuisses. Ils rient si fort qu’on les entend par la porte restée ouverte. Le sergent-chef se retourne vers eux et là dans un éclair, au moment ou il se retourne vers nous, il ne peut dissimuler l’esquisse d’un sourire. Cela sonne faux. Si vraiment ce type est une grande gueule, c’est vraiment étrange qu’il ne fasse pas cesser immédiatement la rigolade qui se poursuit de plus belle derrière lui. L’idée me vient alors à l’esprit que nous sommes peut-être victime d’un bizutage. Je reste prudent, ma première rencontre avec un sergent m’a menée directement au gnouf et je m’abstiens d’émettre la moindre réflexion. Je conserve un garde-à-vous impeccable et quand le sergent, qui à remonté notre file par l’arrière, arrive à ma hauteur, il me toise d’un air vache et me lâche : « Caporal ! Vous avez vu vos lacets ! Aucune symétrie ! Vous n’êtes qu’une merde de branleur ! J’encaisse sans broncher mais la moutarde commence sérieusement à me monter au nez. Il poursuit son travail de sape avec le gus devant moi. Il en fait trop. Après l’avoir engueulé copieusement également pour un prétexte futile, il passe au suivant. Quelqu’un derrière moi lâche alors un : « Connard ! » suffisamment audible pour que cela parvienne à ses oreilles. Le type se retourne furieux. Les autres derrière la fenêtre se tordent et redoublent d’hilarité. Il se plante devant moi et, des éclairs dans les yeux, m’apostrophe : « C’est toi le connard qui à parlé ? » « Moi ? Non chef, ça vient du béret ! » Un instant décontenancé, il me toise comme si j’étais son prochain quatre-heures. Son visage est juste face au mien, à moins de 5cm. Je sens son haleine qui empeste la bière et le saucisson à l’ail. Il n’a pas le temps de rajouter le moindre mot. Je baisse brutalement la tête pour regarder mes lacets. Mon front tape alors son tarin qui se met aussitôt à pisser le résiné comme une fontaine. Il fout du sang partout et se met à gueuler : « Ah le con ! Ce con vient de me péter le nez ! » Et il s’enfuit vers le bâtiment contigu au notre.

Je m’attends à connaître une nouvelle fois la cabane au fond du jardin Mais bien au contraire, les gus, qui se boyautaient, sortent à notre rencontre et nous serrent la pogne en guise de bienvenue ! Pas très fier et craignant des représailles, je me tiens sur la défensive. Un capo viens à ma rencontre et m’en serre cinq. Tu as bien fait, ce connard emmerde tout le monde avec son bizutage de merde ! Je lui réponds, ne sachant toujours pas si j’ai eu affaire à un vrai sergent ou à un appelé, que j’ai juste voulu regarder mes lacets et qu’un malheureux concours de circonstances à voulu que nos deux têtes se cognent, la sienne surtout.

J’avais eu du nez, si j’ose m’exprimer ainsi. Le type était un appelé, caporal-chef à 48 heures de la quille, qui avait voulu partir en beauté en nous faisant son film en cinémascope. En fait de beauté, c’est avec un magnifique pansement sur le pif que, deux jours plus tard, il rata la navette pour la gare. J’étais au poste de garde à moins de cinq mètres du chauffeur qui démarrait pour le centre ville. Il m’interpella au loin pour que je demande au conducteur de l’attendre. Je fis semblant de ne rien comprendre et il rata le bus et, par la même, certainement son train. Rancunier moi ? Vous voulez rire.

Le train-train de la base était le suivant : 2 jours d’alertes pour 1 jour de service s’alternaient plus ou moins régulièrement. 1 jour de récupération sur site finissait le cycle et 1 fois par mois on avait droit à une perm d’environs 7 jours.

La suite au prochain épisode.

/image%2F0537356%2F20200705%2Fob_284eec_bandeau-02.jpg)

/image%2F0537356%2F20240421%2Fob_6b6163_la-reponse-02a.jpg)

/image%2F0537356%2F20230617%2Fob_2ff604_waterloo02a.jpg)

/image%2F0537356%2F20220113%2Fob_c12be8_bouc-11.jpg)

/image%2F0537356%2F20211117%2Fob_32cdcc_homme-prehistorique-11.jpg)